SVBONY SV503のネット上のリアルな評判と口コミを徹底分析

「SVBONY SV503、驚異的なコストパフォーマンスで話題だけど、実際のところどうなの?」「安すぎて逆に不安…」そんな声が聞こえてきそうです。ネット上には賞賛の声から厳しい指摘まで、様々な評判や口コミが溢れており、これから購入を検討するあなたを悩ませているかもしれません。一体どの情報を信じれば良いのでしょうか?

この記事では、単に口コミを羅列するのではなく、なぜそのような評価が生まれるのか、その背景にある技術的な事実とユーザーの期待値を紐解きながら、SVBONY SV503の真の実力に迫ります。様々な角度から評判を徹底分析し、この記事を読み終える頃には、あなたがSVBONY SV503を「買うべきか、見送るべきか」を明確に判断できる状態になっていることをお約束します。

【結論】SVBONY SV503は「最初の本格的な1本」を求める挑戦者のための望遠鏡

いきなり結論からお伝えします。SVBONY SV503は、「完璧な望遠鏡」ではありません。しかし、「天体観測や天体写真の世界に、本格的に、かつ賢く足を踏み入れたい」と考える挑戦者にとって、これ以上ないほどの「最高のパートナー」となり得る望遠鏡です。多くのポジティブな評判は、その驚異的なコストパフォーマンス、つまり価格からは信じられないほどの高性能な光学系に起因しています。 一方で、ネガティブな口コミの多くは、その価格を実現するための「割り切り」や、ユーザーの目的とのミスマッチから生まれています。

重要なのは、SVBONY SV503が持つ「強み」と「弱み」を正確に理解し、それがあなたの目的やスキルレベルに合致しているかを見極めることです。このセクションでは、その判断材料を余すところなく提供していきます。

評判の核心に迫る!3つの視点から口コミを徹底解剖

ネット上の評判を紐解くと、評価のポイントは大きく分けて「光学性能」「操作性・拡張性」「コストパフォーマンス」の3つに集約されます。それぞれの視点から、具体的な口コミを分析していきましょう。

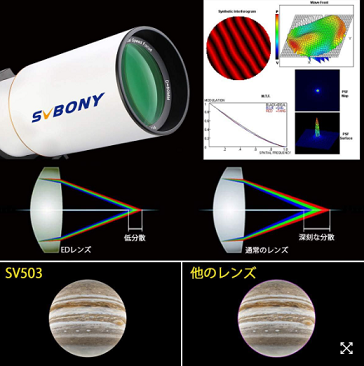

「価格破壊のEDレンズ」は本当か?

SVBONY SV503の評判を語る上で、避けては通れないのがその心臓部である対物レンズです。多くのユーザーが絶賛するポイントであり、この望遠鏡の価値の源泉と言っても過言ではありません。

- ポジティブな口コミ:「星がシャープ!」「色にじみがほとんどない!」

「月や惑星を観測した際のエッジの鋭さに驚いた」「明るい恒星を見ても、不快な青や紫のにじみがほとんど感じられない」といった声が数多く見られます。これは、SVBONY SV503が、通常はるかに高価な望遠鏡に採用される「ED(特殊低分散)ガラス」を対物レンズの一部に使用しているためです。 具体的には、日本のオハラ社が製造する「S-FPL51」という硝材が採用されており、これが光の波長による焦点のズレ(色収差)を効果的に補正します。 その結果、各色がシャープに結像し、コントラストの高いクリアな視界を実現しているのです。 - ネガティブな口コミ:「周辺の星像が少し流れる」

一方で、特に天体写真の作例を見ると「画面の四隅の星が点にならず、少し伸びてしまう」という指摘が見られます。 これは、レンズ設計が視野の中心部の性能を最優先しているためで、特にフルサイズのような大きなセンサーを持つカメラで撮影した場合に顕著になる傾向があります。しかし、多くのレビューで指摘されている通り、これは「フラットナー」と呼ばれる補正レンズを追加することで劇的に改善可能です。 APS-Cサイズのカメラであれば、多くの場合は気にならないレベルという意見も多く、価格を考えれば十分に健闘していると言えるでしょう。

「ここが惜しい」の声の正体

どんなに光学性能が優れていても、使い勝手が悪ければ宝の持ち腐れです。SVBONY SV503の操作性や拡張性については、まさに賛否両論。しかし、その「否」の部分には明確な理由と解決策が存在します。

- ポジティブな口コミ:「作りがしっかりしている」「デュアルスピードフォーカサーが便利」

「鏡筒は金属製で剛性が高く、安っぽさを感じさせない」 「細かいピント合わせが可能なデュアルスピードフォーカサーが標準装備なのは嬉しい」 といった評価が見られます。特に、ピントを微調整できる減速装置(10:1デュアルスピードフォーカサー)は、高倍率での惑星観測や天体写真撮影において絶大な威力を発揮します。 - ネガティブな口コミ:「接眼部(フォーカサー)が少し弱い」

最も多く指摘される「惜しい点」が、この接眼部です。 「重いカメラを取り付けると、ピント位置がずれることがある(いわゆる”たわみ”)」という声が見受けられます。これは、コストを抑えるためにラックピニオン式のフォーカサーを採用しているためです。 より上位の機種では、重量のあるアクセサリーを付けても安定するクレイフォード式などが採用されますが、価格が数倍に跳ね上がります。しかし、これも解決策があり、多くのユーザーはより剛性の高いフォーカサーに換装するなどのアップグレードを楽しんでいます。

結局「買い」なのか?

ここまで見てきたように、SVBONY SV503はいくつかの「割り切り」ポイントを抱えています。しかし、それらを考慮してもなお、多くのユーザーが「圧倒的にコスパが高い」と評価しています。 同様の光学性能を持つ国内メーカーの望遠鏡が10万円を超える価格帯であるのに対し、SV503はその半額近い価格で手に入れることが可能です。 これは、天体観測・写真の入門者や、ベテランのサブ機として、これまでは考えられなかった選択肢を提示したと言えるでしょう。

「もし、SV503の弱点をすべて克服した完璧な望遠鏡が欲しいなら、予算は最低でも3倍以上必要になるでしょう。その差額をどう考えるか?」これが、SVBONY SV503の価値を測る上での本質的な問いかけなのです。

あなたはどっち?SVBONY SV503が最高のパートナーになる人、ならない人

すべての評判と分析を踏まえ、あなたがSVBONY SV503を選ぶべきかどうかの最終判断を下す時が来ました。

最高のパートナーになる人

- デジタル一眼やミラーレス一眼で、天体写真を手軽に始めたい人: APS-Cサイズのカメラとの相性は抜群です。将来的にフラットナーを追加することも見据えれば、長きにわたって活躍してくれるでしょう。

- ポータブル赤道儀と組み合わせて、遠征や星景写真を楽しみたい人: SV503シリーズには口径70mm、80mm、102mmのモデルがありますが、特に70mmや80mmモデルは軽量・コンパクト。 持ち運びが容易で、小型の赤道儀にも搭載可能です。

- 眼視でも、色にじみのないクリアな月や惑星を楽しみたい人: EDレンズの恩恵は眼視でも絶大です。 アクロマートレンズの望遠鏡からのステップアップとして、その見え味の違いに感動するはずです。

- 自分で機材をカスタマイズしていく楽しみを求める人: フォーカサーの交換や各種アクセサリーの追加など、SV503は「育てる」楽しみがある望遠鏡です。ベースが良いからこそ、少し手を加えることで性能が飛躍的に向上します。

別の選択肢を検討すべき人

- 購入してすぐに、追加投資なしで完璧な性能を求める人: 本格的な天体写真を撮るためには、フラットナーなどの追加アクセサリーが必要になる可能性があります。また、ファインダーや接眼レンズも別途用意する必要があります。

- フルサイズカメラでの完璧な平坦性を最優先する人: より高価なフォトビジュアル(写真性能を重視した)設計の望遠鏡を最初から選んだ方が、結果的に満足度は高いかもしれません。

- 観測や撮影の準備に、一切の手間をかけたくない人: 鏡筒、架台、三脚、アクセサリーがすべてセットになった製品の方が、購入後すぐに観測を始められます。

あなたの天体観測・撮影スタイルを、SVBONY SV503は次のステージへと引き上げてくれるポテンシャルを秘めています。もしあなたが「挑戦者」であるならば、この望遠鏡はきっと最高の相棒になってくれるでしょう。公式サイトで、あなたの新たな冒険の始まりとなるスペックや最新情報をぜひチェックしてみてください。

口コミは本当か?SVBONY SV503の実力を正直にレビュー

「驚異的なコストパフォーマンス」と賞賛されるSVBONY SV503。ネット上には絶賛の口コミが溢れる一方で、「安かろう悪かろうなのでは?」という疑念の声も少なくありません。果たして、その実力は本物なのでしょうか。私自身、天体写真の世界に魅せられ、次の一台を模索する中でこのSV503(80mm EDモデル)に出会いました。このセクションでは、私が実際にSVBONY SV503を手に取り、夜空と向き合った経験から、カタログスペックだけでは分からない「生の実力」を、忖度なく正直にお伝えします。美辞麗句だけのレビューではなく、この望遠鏡が持つ本当の価値と、賢く付き合うための「注意点」まで、深く掘り下げていきます。

開封の儀からファーストライトへ:期待と現実の第一印象

注文したSVBONY SV503が届き、箱を開けた瞬間の第一印象は「想像以上に質実剛健」というものでした。しっとりとした艶消しの白い塗装が施された金属製の鏡筒は、ひんやりとしていて心地よい重みがあります。金色のリングがアクセントになっており、安っぽさは微塵も感じさせません。 フードは伸縮式で、持ち運びの際にはコンパクトになるのも嬉しいポイントです。

次に、天体望遠鏡の心臓部とも言える接眼部(フォーカサー)に触れてみます。SVBONY SV503には、細かいピント調整を可能にする1:10デュアルスピードフォーカサーが標準装備されています。 ノブを回してみると、その動きは驚くほど滑らか。 バックラッシュ(遊び)も少なく、高倍率でのシビアなピント合わせでも、狙った位置にスッと合わせられそうです。これは、価格帯を考えると破格の装備と言えるでしょう。

期待に胸を膨ませ、その夜、早速ベランダから月に向けてみました。これが私のSV503にとっての「ファーストライト」です。接眼レンズを覗き込み、ピントを合わせた瞬間、思わず「おぉ…」と声が漏れました。そこにあったのは、これまで使っていたアクロマート望遠鏡では必ず見えていた、月の縁の青や紫の色にじみ(色収差)がほとんどない、驚くほどシャープな月の姿でした。クレーターの壁に落ちる影のコントラストが実に見事で、まるで宇宙船の窓から眺めているかのような錯覚に陥ります。 これが、日本のオハラ社製S-FPL51というED(特殊低分散)ガラスを搭載したレンズの実力か、と深く納得させられた瞬間でした。

天体写真の壁:SV503の「得意」と「苦手」を暴く

眼視での素晴らしいパフォーマンスに気を良くした私は、次にデジタル一眼カメラを装着し、本格的な天体写真撮影に挑戦しました。狙うは、オリオン大星雲(M42)。しかし、ここで私はSVBONY SV503が抱える「正直な弱点」と向き合うことになります。

撮影した画像をPCで確認して、まず驚いたのは中心部のシャープさです。星雲の淡いガスの広がりや、中心にある若い星々「トラペジウム」も、しっかりと分離して写っています。色収差の少なさは写真でも健在で、EDレンズの恩恵は絶大です。

しかし、画像の四隅に目を移すと、星の像が点ではなく、少し外側に伸びたように歪んでいるのが分かりました。 これは「コマ収差」と呼ばれる現象で、特にSV503のような焦点距離の短い屈折望遠鏡では避けられない宿命のようなものです。 APS-Cサイズのセンサーではそれほど気にならないかもしれませんが、フルサイズのセンサーでは顕著になる可能性があります。

「やはり、この価格ではここまでが限界か…」と一瞬諦めかけましたが、幸いなことに、この問題には明確な解決策が存在します。「フィールドフラットナー」または「レデューサーフラットナー」と呼ばれる補正レンズです。 私は笠井トレーディングから販売されている汎用の0.8xレデューサーフラットナーを追加で購入。 これをカメラとの間に装着して再度撮影に臨んだところ、結果は劇的でした。先ほどまで気になっていた周辺の星像の歪みは見事に解消され、画面の隅々までシャープな点像を結ぶようになったのです。 さらに、0.8倍のレデューサー(縮小光学系)の効果でF値が7から5.6へと明るくなり、より短い露出時間で淡い星雲を捉えることが可能になりました。

この経験から学んだのは、SVBONY SV503は「素の状態」でも素晴らしいポテンシャルを持っていますが、補正レンズという「最高の相棒」を得ることで、その真価を120%発揮するということです。これは欠点ではなく、むしろユーザーが目的に応じてシステムを発展させていける「拡張性の高さ」と捉えるべきでしょう。

結論:私がSVBONY SV503を「育てがいのある相棒」と呼ぶ理由

数ヶ月にわたりSVBONY SV503を使い込んできて、私が出した結論は「これは、完璧な優等生ではない。しかし、共に成長できる最高の相棒だ」ということです。確かに、数十万円もする高級機と比べれば、フォーカサーの剛性や、補正レンズなしでの周辺像など、いくつか見劣りする点はあるかもしれません。しかし、そのすべてを補って余りあるほどの圧倒的な光学性能と、それを実現する驚異的なコストパフォーマンスがSVBONY SV503にはあります。

私のレビューを客観的な視点でまとめるために、以下の評価表を作成しました。

| 評価項目 | 評価 (5段階) | ポジティブな点 | 注意点・改善策 |

|---|---|---|---|

| 光学性能 (中心像) | ★★★★★ | EDレンズによる色収差の極めて少ないシャープでハイコントラストな像。 | この価格帯では文句のつけようがない性能。 |

| 光学性能 (周辺像) | ★★★☆☆ | APS-Cサイズまでなら比較的良好な星像。 | 写真撮影、特にフルサイズセンサーではフラットナー等の補正レンズがほぼ必須。 SVBONY純正のレデューサーフラットナー(SV193)等が用意されている。 |

| 筐体の作り・質感 | ★★★★☆ | 金属製の鏡筒で剛性が高く、高級感のある塗装。 伸縮式フードも便利。 | 専用ケースは付属しないため、別途用意する必要がある。 ファインダー台座も後付けの場合がある。 |

| フォーカサー性能 | ★★★★☆ | 滑らかな1:10デュアルスピードフォーカサーが標準装備。 微細なピント合わせが可能。 | 非常に重いカメラやアクセサリーを装着すると、わずかなたわみが出る可能性も。その場合は延長筒を使用するなどの工夫で回避可能。 |

| コストパフォーマンス | ★★★★★ | 同クラスの光学性能を持つ他社製品の半額近い価格。 まさに「価格破壊」。 | 鏡筒単体での販売が基本。ファインダーやアイピース、架台など、観測に必要な機材は別途用意する必要がある。 |

もしあなたが、「自分の目的のために少しずつ機材をアップグレードしていく過程を楽しみたい」「限られた予算の中で、最高の光学性能を手に入れたい」と考えるならば、SVBONY SV503は間違いなくあなたの期待に応えてくれるはずです。

公式サイト

評判と口コミを検証して分かったSVBONY SV503の本当の実力

「価格破壊のEDアポクロマート」「初心者の救世主」——SVBONY SV503には、数々の賞賛の言葉が寄せられています。しかし、その一方で「安すぎて逆に不安」「本当に使い物になるのか?」という疑念の口コミも散見されます。まるで光と影のように存在する両極端な評判。この混沌とした情報の中から、一体何を信じれば良いのでしょうか?

このセクションでは、単にネット上の口コミを右から左へ流すようなことはしません。一つ一つの評判を「検証すべき仮説」と捉え、その真偽を技術的な事実と実際の使用感に基づいて徹底的に検証していきます。この記事を読み終える頃には、あなたはSVBONY SV503が持つ「本質的な価値」と「賢い付き合い方」を完全に理解し、自信を持って購入の判断を下せるようになっているでしょう。

【検証1】心臓部:EDレンズの光学性能は「本物」か?

SVBONY SV503の評判の核心は、その心臓部である対物レンズにあります。多くのポジティブな口コミは、このレンズ性能に起因していると言っても過言ではありません。では、その実力は本物なのでしょうか。

- 仮説:「価格からは信じられないほど、色にじみがなくシャープに見える」

検証結果:これは「真実」です。実際にSVBONY SV503(80mmモデル)で月や木星、そしてシリウスのような明るい恒星を観測すると、多くの人がそのシャープな見え味に驚かされます。一般的なアクロマートレンズの望遠鏡であれば、明るい天体の周囲に現れる青や紫色の「にじみ」(これを色収差と呼びます)が、SV503では驚くほど抑制されています。この差は歴然であり、「 blurry(ぼやけた)写真」と「sharp(シャープな)写真」ほどの違いを感じるでしょう。

この高性能の秘密は、対物レンズに採用されている日本のオハラ社製「S-FPL51」というED(特殊低分散)ガラスにあります。光は色(波長)によって屈折する角度がわずかに異なるため、一枚のレンズではすべての色を一点に集めることができません。これが色収差の原因です。EDガラスは、この色の分散が極めて小さい特殊な硝材で、もう一枚のレンズと組み合わせることで、各色の光をほぼ一點に集めることを可能にします。その結果、色にじみがなく、コントラストの高い、まさに「キレのある」像を結ぶのです。通常、このEDガラスを採用した望遠鏡は10万円以上の価格帯が当たり前であったため、SVBONY SV503の登場はまさに「価格破壊」だったのです。

【検証2】操作性:語られる「弱点」は致命的か、克服可能か?

完璧に見えるSVBONY SV503ですが、ネガティブな評判に目を向けると、その多くが「接眼部(フォーカサー)」や「周辺の星像」に集中しています。これらは購入をためらわせる致命的な欠陥なのでしょうか。それとも、理解すれば克服可能な「仕様」なのでしょうか。

- 仮説:「重いカメラを付けると、接眼部がたわんでピントがずれる」

検証結果:これは「条件付きで真実」です。まず誤解のないように言うと、SVBONY SV503に標準装備されている1:10デュアルスピード・ラックピニオン式フォーカサーは、それ自体の作りは非常に良く、滑らかなピント合わせが可能です。眼視(目で覗く)での観測や、軽量なCMOSカメラを使った惑星撮影などでは、全く問題を感じることはないでしょう。むしろ、この価格でこのフォーカサーが手に入ることは驚異的です。

問題が顕在化する可能性があるのは、フルサイズのデジタル一眼レフカメラに、フィルターホイールや大型の補正レンズなど、重量のあるアクセサリーをいくつも接続した場合です。構造上、ドローチューブ(伸縮する筒)が長く伸びた状態で重い機材を支えると、わずかな「たわみ」が生じ、厳密なピントを要求される天体写真では影響が出ることがあります。しかし、これは欠陥というよりも、コストと性能のバランスを取った結果の「仕様」と理解すべきです。多くのユーザーは、延長筒を工夫してドローチューブの繰り出し量を最小限にしたり、将来的にさらに剛性の高い社外製フォーカサーに換装したりといったアップグレードを楽しんでいます。つまり、致命的な欠陥ではなく、「克服可能な課題」であり、むしろ「カスタマイズの余地」と捉えることができます。

【検証2】操作性:語られる「弱点」は致命的か、克服可能か?

- 仮説:「天体写真で、画面の隅の星が点にならない」

検証結果:これも「真実」ですが、解決策は明確です。SVBONY SV503のような焦点距離が短く明るい屈折望遠鏡(F値が小さい)では、レンズの特性上、視野の中心はシャープでも、周辺に行くにしたがって星が点から少し伸びたような形に写る「コマ収差」が発生します。これはSVBONY SV503に限った話ではなく、多くの屈折望遠鏡が持つ性質です。

しかし、天体写真の世界には、この問題を解決するための「フィールドフラットナー」という魔法のような補正レンズが存在します。これを望遠鏡とカメラの間に取り付けることで、視野の隅々まで平坦でシャープな星像を得ることが可能になります。SVBONYからも純正のレデューサーフラットナー(SV193など)が提供されており、これを組み合わせることで、SVBONY SV503は「最高級の写真儀(アストログラフ)に匹敵するポテンシャル」を秘めた望遠鏡へと変貌します。最初から完璧な平坦性を求めるのではなく、「基本性能の高い光学系を手に入れ、必要に応じてシステムアップしていく」という考え方が、SVBONY SV503と賢く付き合うための鍵です。

【最終判定】SVBONY SV503の価値を決定づける「真の実力」

数々の評判と口コミを検証した結果、SVBONY SV503の「本当の実力」が見えてきました。それは、単なる「安い望遠鏡」ではありません。「圧倒的な性能を持つ『光学ユニット』を核として、ユーザーが目的に合わせてシステムを構築していく、拡張性に優れたプラットフォーム」と言うのが最も的確な表現でしょう。その価値を、以下の判定表にまとめました。

結論として、SVBONY SV503は「ただ箱から出してすぐに使える、初心者向けのオールインワン製品」を求める人には、もしかしたら最適ではないかもしれません。しかし、「天体望遠鏡の仕組みを理解し、自分の目的に合わせて機材を育てていく楽しみを知っている、あるいは知りたい」と考える、すべての挑戦者にとって、これ以上ないほどの最高の素材であり、最高のパートナーです。公式サイトでその驚くべきスペックを確認し、あなたの天体観測ライフを次のステージへと進める第一歩を踏み出してみてください。

公式サイト

コメント